粘性

高粘性現象

高粘性現象とは、フロック細菌が生物的に極端な過負荷になったり、酸素不足になったり、毒物等にさらされた時に、フロック細菌の周囲に水溶性高分子物質を過剰に形成し、自己防衛して、食物摂取速度や散気消費速度が遅くなったり、水層部に高分子物質を排出する現象です。

(一口で言えば異常代謝現象)

高分子物質の成分は、高分子多糖類とタンパク質が主体です。

但し、高粘性現象になればなるほど高分子多糖類の割合がおおくなりますので高分子多糖類が問題のものであると考えています。

多糖類の種類としてはアラビノースが主体であるという報告(北大、高橋ら)やグルカンやマンナン等が結合したもの(三共醸酵研、滝口ら)という報告がありますが、分子量1万〜10万程度のものが主体です。(魚のヌルヌルと同じ様な物)

※ 注

いわゆるBOD/SS負荷では有りません。毒物で過半のフロック細菌が死んだり、糸状性バルキングでMLSSが下がったり、有機性SSが異常に多くなったり腐敗した活性汚泥が流入した場合も含みます。

有機SSや腐敗汚泥は分析ではSSですが実際は負荷です。(SS⇒活性汚泥とは限りません)「食物/活性あるBOD資化細菌」が本当の負荷です。

粘性バルキングは種々の異なった症状を示すことがあり、汚泥状況が変わるので判定が難しいのですが、これは多分、形成される高分子多糖類やタンパク質の分子量や種類等に違いがあることによるものと推定しております。

長時間粘性汚泥浮上(通称 脱窒)現象

過程において脱窒現象と同じ現象です。好気性細菌利用処理は、空気中のウレアを取り込み、ウレアーゼの働きに依り、糖・タンパク質を空気中の酸素で アミン → アンモニア → アンモニウムに酸化するものです。

空気不足(過負荷)・酸気不良がある場合は、アミン化の促進が妨げられる為、NOXイオンが増加します。沈殿槽で未処理 BOD = 栄養 が処理水中に残っていると、NO2 、NO3 の O を生物が摂取し酸化が進み、N は水に溶けない為、ガス化して大気中に放出される事になります。

この時、活性汚泥フロックに粘性がありますと、N2ガス を汚泥が抱え込みやすくなり、汚泥も N2ガス と一緒に浮上してきます。

この現象を、長時間粘性汚泥浮上と云います。

※ 空気不足(過負荷)・酸気不良等で未処理BODが多い場合にベスト-Nを使用しますと、ベスト-Nはアミン化を促進させる働きがあり、BODの消費を促してくれます。

廃水処理に関するご質問やご相談は、お気軽にお問い合わせください!

TEL:0285-28-0771 「ホームページを見た」とお伝えください。

お問い合せフォーム

活性汚泥の無料診断

初期診断は<無料>にて活性汚泥の健康診断を行っています。

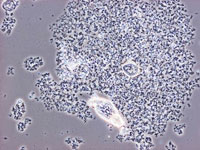

顕微鏡観察によって、負荷の大小、空気量の過不足、毒物等妨害物質の有無、バルキング(粘性バルキング、糸状性バルキング)の兆候を見極めて、トラブルの早期解決を実現します。お気軽にお申し込みください。